为帮助海外学员沉浸式感受中华传统节日魅力,增强中华传统文化海外传播,2025年中秋节前夕,文学院青鸢国际中文教育团队英国课程组依托线上中文课堂,精心打造了“中秋文化主题教学”课程。该课程以中秋节为载体,通过语言教学、习俗解析、故事分享与互动实践,让海外学员跨越山海,在月光意象与团圆情怀中触摸中华优秀传统文化的深厚底蕴,深刻体会传统节日的当代活力。

一、月映课堂:多维教学体系解锁中秋节俗内涵

该团队以“节日认知-文化理解-情感共鸣”为教学主线,构建层层递进的课程框架,围绕中秋节的时间、习俗、传说与情感内核设计教学内容,通过汉字教学、诗词赏析、习俗互动等形式,将抽象的节日文化转化为具象可感的学习体验。

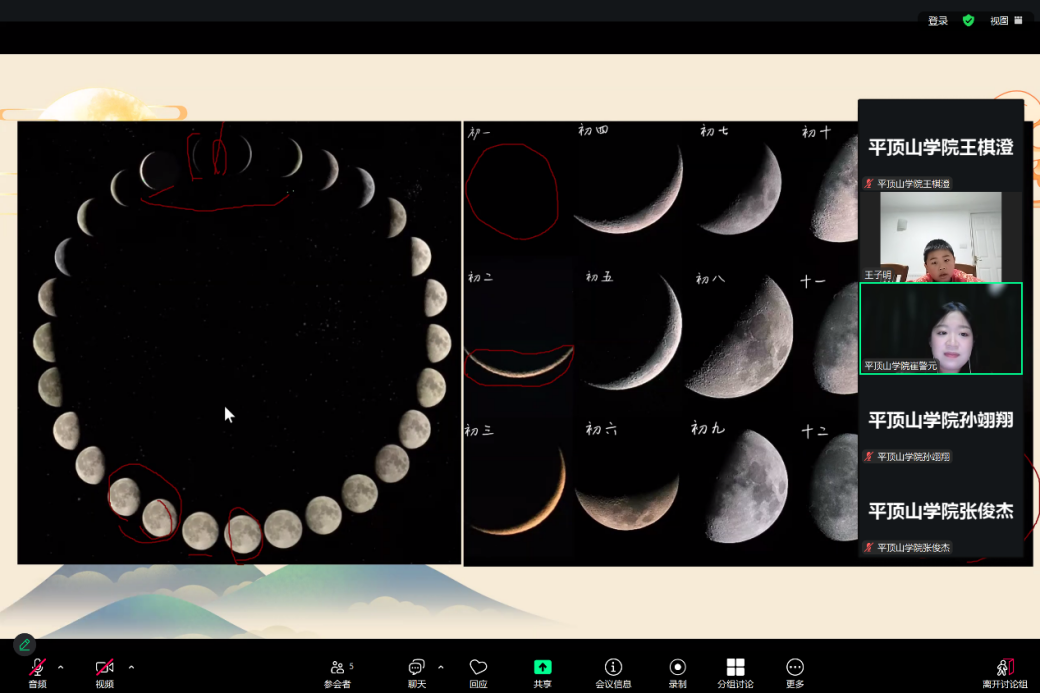

在中秋节认知课堂上,崔警元老师借助农历日期对照表,讲解“农历八月十五是中秋节”的核心知识点。课上,老师通过“nóng lì bā yuè shí wǔ shì zhōng qiū jié”(农历八月十五是中秋节)的拼音与汉字对照教学,结合月相变化图,帮助海外学员理解中秋节“居中秋之月”的时间特殊性,并以此来引导学生进行口语交际练习,对话互动,鼓励学生表达对节日的感受,在简单交流中加深对节日的认知。

图1 月相变化图

神话故事是中秋节日文化的重要内容。在神话传说主题课堂上,饶安琪老师以讲解“嫦娥奔月”的故事为主线,通过图文结合的形式,展示“嫦娥”“后羿”的汉字写法与人物形象,用生动的语言为学员们讲述了故事梗概,让大家感受古老东方神话的情感魅力。课堂中,老师主要采取汉字拆解的教学方法,结合故事场景解析“嫦”“娥”“奔”等字的含义,让学员在跌宕起伏的故事情节中掌握汉字知识,同时理解中秋节“望月思亲”的情感起源。海外学员在听完故事后,纷纷举手分享自己印象最深的情节,课堂氛围热烈,他们的文化好奇心也被充分激发。

图2 后羿与嫦娥

二、情融实践:互动教学模式激活节日氛围

猜灯谜是中秋传统节俗活动之一,也是线上中文课堂中的“趣味亮点”。王瑞科老师在课堂上抛出中秋节经典谜语:“有时落在山腰,有时挂在树梢,有时像只圆盘,有时像把镰刀”,并以形象生动、循循善诱的方式引导海外学员结合课堂所学的月相知识进行思考。大家在聊天区积极留言互动,从“圆盘”“镰刀”的描述中联想到月亮的不同形态,最终成功猜出谜底。猜谜过程不仅锻炼了海外学员的中文理解能力,更让他们在中华传统文字游戏中感受了中秋节的欢乐氛围和当代活力。

图3 猜灯谜

节日祝福语教学则注重情感传递。在课堂上,赵京老师通过“中秋快乐”“团团圆圆”等祝福语的教学,结合拼音标注与场景示例,让海外学员迅速掌握了中秋节互道祝福的常见用法,训练了大家的中文口语表达能力。她通过讲解“月饼”的发音与寓意,同时展示各种样式的灯笼,播放家庭中秋赏月、共享月饼的场景视频,让大家直观感受了中国中秋节的团圆氛围,强化了这些身处子午线国度的学员的家国情怀。大家跟着老师逐字朗读,尝试用中文向身边人表达节日祝福,切实体会中文语言的历史厚重感和温度。

图4 中秋节祝福语教学

此次中秋文化主题课程,是该团队推动中华传统节日文化国际传播的生动实践。课程通过丰富的教学内容与师生互动形式,让海外学员聊了中秋节俗知识,体验了丰富厚重的节日祝福方式,理解了传统节日背后的文化内涵与情感价值。课堂上,当学员们用中文齐声吟诵“但愿人长久,千里共婵娟”,当他们分享“喜欢中秋是因为能感受到团圆的温暖”,当他们主动向家人表达节日祝福时,中华优秀传统文化传播的种子已悄然发芽。未来,青鸢国际中文教育团队将继续围绕中华优秀传统文化,以传统节日为纽带,以线上课堂为平台,搭建中外文明交流互鉴的坚实桥梁,让更多海外中文学习者感受中华文化的魅力。

当前位置:

当前位置: