编者按:本文节选自新京报书评周刊2025年5月10日的文章《一个真正的“士”,不言告别 | 纪念裘锡圭先生逝世》,因其篇幅较长,转载时删减了后半部分,特此说明。

裘锡圭先生(1935-2025)

古文字学家裘锡圭先生,于5月8日凌晨去世。

当那则附有人物简短生平介绍的短短的讣告出现在新媒体平台上时,对已经习惯在网络信息急流中冲浪的现代人来说,裘锡圭这个名字,以及他所深研的治业古文字学,都像是急流中的一方磐石,笃定、坚固,积年的岁月冲刷犹是岿然不动——那是历史渊深处的造物,令人敬仰,但也给普罗大众一种难以近身的疏离感——那方方正正的中国文字,我们每日都在读、都在写,就像日用的食粮一般熟悉,它的含义是如此自然而然地铭刻在每个中国人的脑海里,我们固然知道它的古老,但就像吃茶人不需要知道神农、陆羽的掌故传说依然能品出茶香一样,即使不知道这些文字蕴含的深厚而古老的意蕴,依然不影响我们现实的使用。

裘锡圭所研究的甲骨金文、简牍帛书,距离今天至少也有两千年的岁月间隔,时空的厚重帷幕遮蔽了绝大多数寻常的目光,唯有专业训练的研究者才能揭起这帷幕一探究竟。

对追求速度与效率的现代人来说,这门学问投入精力浩繁,时间漫长,所得却些微琐碎,故纸堆的只言片语在现实社会也创造不出新的意义。在一则流传的轶事中,裘锡圭先生在接受媒体采访时,就被问到过这样一个人文学科的学者都难以逃避的问题:“整理马王堆帛书,有怎样的现实意义?”他的助手,著名的古文字学者郭永秉在一旁忽然大声插话道:

“没意义!你不认识这些古文字、不看这些古书会影响生活吗?肯定不会,所以根本没意义!”

裘锡圭先生则是莞尔微笑。

如果要的是那种现代追求功利上的现实意义,那么古文字学确实不能带来这样的现实意义。但从某种程度上说,这个“现实意义”的问题或许本身就是个伪问题,因为人之所以为人,面对的不仅仅是现实日复一日的生计,他会思考,会追问,会回顾过去,也会望向未来,会探寻古往今来的事物背后的意义,对意义的思考与追寻,使人成为了人。

古文字学的研究,其意义或许正在于此——我们的先民所使用创造的文字,犹如从幽深的往古发出的一条线,一头系在古代,一头系在今天,而这条线并未就此终结,更会射向未来,系在每一个时间点上,犹如上古结绳记事的绳结一般,标记着我们的来路,也指示着我们的去程。让我们意识到习焉不察的语言文字中,蕴含着文明创造与传承的意义——我们确实是创造和使用这些古老文字的先民的后代,尽管如今隔着厚重的时空帷幕,难以辨认清晰,但就像孩子总能认出他们父母的模样,我们也可以透过古老的文字辨认出祖先的面庞。

导语撰文|李夏恩

百科全书式的学术侦探

“意义”的阐释,还是太过诗意,古文字学的研究绝非诗歌传奇那样的罗曼蒂克,而是水滴石穿的累积与坚忍,目光不能仅仅聚焦在古文字上,而是要广博地搜求知识,犹如树木生长枝丫不断地旁逸斜出,才能长成枝繁叶茂的参天大树。不必点数裘锡圭关于殷墟甲骨卜辞、马王堆汉墓帛书、银雀山汉墓竹简、望山楚简等闻名于世的研究成果,只消举出一篇收录在大众人文读物《趣味考据》上的考据文章《寒食与改火——介子推焚死传说研究》,便能看出裘锡圭举重若轻的学术功底。

《趣味考据》,王子今编,云南人民出版社,2003年8月版。裘锡圭先生有两篇文章收录在这本书中,分别是《寒食与改火》和《杀首子解》。

寒食节为纪念介子推焚死的传说,至今犹然脍炙人口。但裘锡圭却引用《左传》《吕氏春秋》《史记·晋世家》等记载,指出早期记载中并无介子推焚死一事。《庄子》中“介子推至忠也,自割其股以食文公,文公后背之,子推怒而去,抱木而燔死”,指出“介子焚死的传说在战国时就已经流行了”。

而在这则战国时代早期的传说中,介子推是因为晋文公背信弃义,因怒而焚死,与后世流传的版本在动机与因由上有着显著的不同。在后世流传的版本中,晋文公是一位不忘旧恩的明君,而介子推则是一位拒绝功名、不图回报的高洁隐士,他被焚死是一场双方报恩拉扯而引发的悲剧——介子推的焚死同时成全了君臣二人的好名声。裘锡圭引用《楚辞·九章·惜往日》《说苑》《新序》《琴操·腾蛇歌》《丧服要记》等考证出“介子推割股食文公或‘割肉以续军粮’(割股割肉事亦不见于《左传》《吕氏春秋》《史记》以及文公焚山烧死子推等事,实在出乎情理。这显然是为了解释寒食的起源而编造出来的)”。

一般的考证文章或许得出这个结论便已然心满意足,但裘锡圭却同时推出了另一个重要观点:“既然战国时已流行这种传说(据王肃,鲁哀公时已有此说,恐不可信),寒食之俗无疑早在此前就已存在了”。介子推焚死的传说,被附会成寒食节禁火的来源,而这一明君焚死隐士的传说,则在后世成为了维系寒食风俗的铆钉,将其固定在先民的日常生活中。裘锡圭引用《后汉书》《新论》《艺文类聚》《玉烛宝典》《晋书》《魏书》《邺中记》《齐民要术》《荆楚岁时记》《初学记》乃至《连昌宫词》《酉阳杂俎》《癸辛杂识》《路史》等史书、类书、诗文、笔记来阐述寒食习俗的流变,指出寒食禁火乃是上古时代的“改火”制度。

行文至此,寒食节起源的考据已经可以告以功成。如果是在今天追求速度与流量的新媒体上,它很容易就可以删删改改,配合煽动性的词语和标题,冠上“辟谣帖”之类的名头吸引流量。但裘锡圭的文章却又笔锋一转,将目光望向了古代希腊罗马社会中的祀火制度。将古代东西方的改火与祀火习俗进行比较。裘锡圭不仅引用了人类学家弗雷泽的名著《金枝》,更加入古文字学的研究,引用侯马文书与居延汉简中的相关记载。甚至还探究了中国云南地区少数民族的习俗,将云南景颇族的“龙萨”祭仪中禁火与通过竹片摩擦重新生火的习俗与西双版纳攸乐人春季二三月份烧山习俗,与古籍中的改火记载和欧洲、美洲的禁火与祀火节俗进行对比,探究其与农耕神话之间的关联。

历史学、文献学、古文字学、人类学、社会学、民族学、神话学,仅仅是一篇写给大众的考据文章,就涉及如此多的学科研究,且每一种都并非浅尝辄止。在他所主持的马王堆简帛文献整理工作中,他还特别提到了应当重视考古学在文献学与古文字学中的应用。

早在1957年6月,作为研究生的裘锡圭就跟随当时历史一所的研究人员,在甲骨学家胡厚宣与文献学家张政烺两位老师的带领下,到济南、开封、郑州、洛阳、西安等地做了一次考古旅行,参观了各地的博物馆和考古工地。尽管由于身体原因,20世纪70年代后,他未能参加考古实地发掘工作,但每当有新的考古发现,他都会及时关注,加入自己的研究当中。尽管古书文献是他的研究专业,但他对考古学的关注却不仅限于出土文献,而是广收博取,在他1986年发表的一篇写给“喜欢念古书的青年同志们”的文章《阅读古籍要重视考古资料》中,他特别举了一个生动的例子:

“《盐铁论·散不足》说:“唯瑚琏觞豆而后彫文彤漆。”《简注》把“彤漆”解释为“红色的漆”(228页)。这是由于不注意考古资料而造成的一个错误。出土汉代漆器绝大多数里面是朱红色的,外面是黑褐色的。汉代人单说漆,往往指黑褐色的漆。《散不足》的“彤漆”无疑是指涂红漆和黑褐色漆而言的,绝不可能单指涂红漆。”

马王堆M3东边厢漆器出土情况。

“彤漆”之辨,这已然是属于工艺史的研究领域。在研读马王堆简帛文献时,裘锡圭更是针对简帛中的医书部分的研究慨叹道:“不过医书这部分内容,我感觉现在的研究还不够深入,一方面是文献本身还没有读透,里面有种割裂,我们搞出土文献的平时注意字词,对方技里面这些药性、药理不太懂,好多搞中医的,懂药性、药理、经脉,但文献本身读不通。这两者的沟通衔接还不是很顺畅。”

透过这句坦直的慨叹,可以窥见裘锡圭心目中理想的古文字学家的形象,他应该是一位博采众长的通才,或者说是一名百科全书式的学术侦探,古文字是他手中的手杖,可以敲开任何专业学科的大门,凭借他训练有素的双眼搜集证据,研究并用。

做学问就像长跑

坚持就是胜利

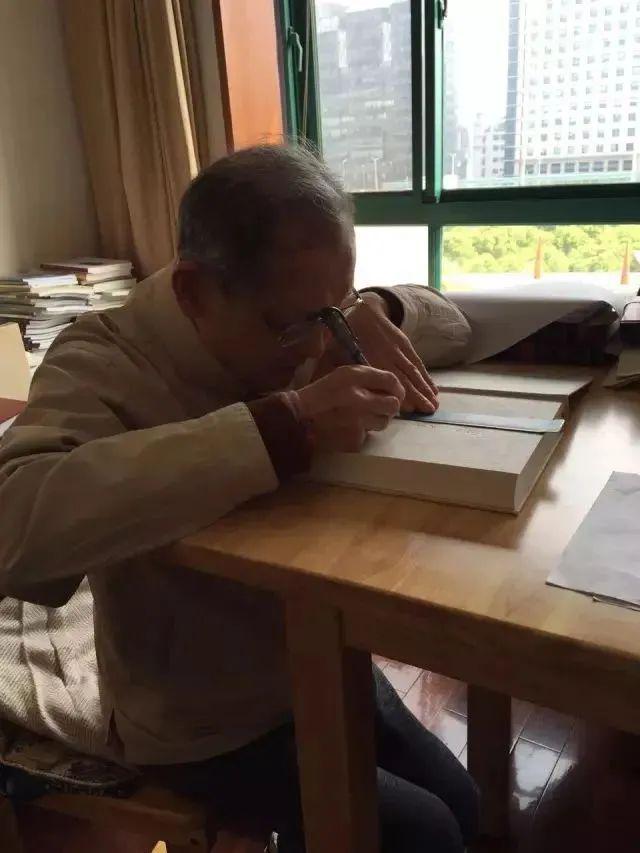

这位学术侦探自己又是何样形貌呢?很遗憾,尽管他的研究如此富有洞见,但他却并没有一双文学影视中侦探如鹰一般锐利的眼睛。一张拍摄于他晚年的家中工作照可谓这位学术侦探最生动的写照:那是一位花白头发的清瘦老人,坐在一张特制的一米高的书桌前,桌面刚好抵到他脖子下的锁骨,当他低头检视眼前的书籍时,手中握着的那支笔几乎要顶到他的额头。之所以如此,正是因为他的双眼患有多年青光眼,痼疾已深。晚年日益加重的老花眼与近视眼更是让他在几近失明,工作时几乎要贴着稿纸才能看清上面小初号字。

裘锡圭先生在家中伏案工作。

所以如此,正是他早年的苦读戕害了他的视力。1952年,十七岁的裘锡圭考入复旦大学历史系,多年后,他回忆起自己四年大学生活,“一般不睡午觉,利用午饭后上课前的一个多小时读书抄书。晚上如果没有活动,也这样做。星期天也往往不回家,整天在学校里读书抄书。”这一不睡午觉用来学习的习惯贯穿了裘锡圭的整个学术生涯,据说有人曾给他算过一笔时间账,“假如一天两小时,一年就是七百三十个小时,四年就是二千九百二十个小时,等于三百六十五个八小时工作日,恰恰是一整年的工作时间。也就是说,裘先生光从午睡中就抢出来一年的光阴”。

甲骨文学家李宗焜曾回忆起自己和裘锡圭先生读书时的一段对话,一天,裘先生忽然对他说:“你也不能一天到晚搞甲骨,还是要休息。”这番劝勉让李很是吃惊,因为裘先生这样一位抓紧一切时间进行研究从不懈怠的人,居然会关照自己要休息,但裘先生接下来说道:“休息的时候看一下金文。”李方悟,原来裘先生并非真要其休息,而是甲骨看累了,要换个东西看。裘锡圭珍惜时间几乎在学林成为了一个传奇,文献学家陈宏天曾回忆起裘锡圭的一件轶事,他同女生约会,约定时间女方未到,“他扭头就走——不合算”。

1960年,裘锡圭被分配到北京大学中文系,在那里,他成了北大图书馆善本室的常客,“北大图书馆的金石书,有很多放在善本室里,我成了那里去得最频繁的常客。那时,我每星期六下午回城里的家,星期一早上返校,星期天一般都到北京图书馆去看北大没有的金石书。每次一早就坐公交车到北图,中午吃些干粮,到傍晚闭馆时才回家。”即使在最困厄的时期,成为改造对象的裘锡圭依然抓紧一切时间苦读,“我算是有严重问题的人,平时更没有人理。所以在每星期六晚饭后到下星期一早饭前这段时间里,除了上食堂吃饭外,我可以一个人关在屋子里,继续做我在‘运动’初期住在二院时所开始的工作——写古文字考释笔记。这一天半时间,对我来说是没有白天黑夜的,不到实在睁不开眼睛的时候不睡觉。即使躺下,也往往只睡两三个小时就起来接着干”——“我怀疑我的青光眼的病根,就是这时种下的”。

《裘锡圭自选集》,裘锡圭著,李连仲缮写,河南教育出版社,1994年7月。

勤奋刻苦是通往成功的道路,但并非捷径,怀疑的荆棘时时横亘在崎岖的路中央,用徒劳无功的幻象来引诱精疲力竭的求学者放弃。在晚年对自己学术生涯的回忆中,裘锡圭并未讳言自己也曾怀疑过自己的能力,那是在研究生阶段的后两年,“我想,我已经看了大量古文字资料,抄了很多卡片,还读了很多考释古文字的文章,为什么自己一个字也考释不出来呢?是不是我不如那些古文字学家聪明,再努力也没有用呢?”但他最终并没有放弃自己的追求,“而且在产生这种怀疑之后不久,就开始在古文字考释方面有所收获了”——这次怀疑让他产生了一个深刻的体会:

“做学问有点像跑长跑。初跑长跑的人,跑到简直透不过气来的时候,会感到自己好像再也跑不下去了。然而如果能咬咬牙硬挺着继续跑,透不过气的感觉一般会有所缓解,往往就能跑到终点。只要你的方向和方法没有大问题,‘坚持就是胜利’。”

对自我的怀疑可能成为勤奋道路上的阻碍,但突破了这个阻碍后,它反而能成为助力,让人在前进的道路上不至误入另一条志得意满的歧途。多年后,年逾八旬的裘锡圭已经是公认的古文字学巨擘,著作等身,但在2007年的一次访谈中,他依然用平易坦直的话语说道:

“我直到今天仍然感到自己缺乏的知识非常多,读书踏实的程度跟过去的学者没法比,——也是因为处在我们这个时代,事情太多,顾不过来,虽然我还不愿意很草率地写东西,但是你不写东西也不行啊!不能完全由着自己的意愿慢慢来,所以还是不够踏实。……我也犯过不少错误,自己实际上没有真正弄懂,就去发表意见。当然,知道自己错了,就应该尽可能地加以纠正。所以,你不懂的东西就不要随便说,先补充知识,多加思考,弄懂了再去说。”

裘锡圭的这番话绝非惺惺作态故作谦虚,而是身体力行地践行其中的每一个字。就在这次采访后的四年后,双目已经几近失明,每天只能工作三四个小时的裘锡圭,为纪念他的老师张政烺先生诞辰一百周年,特别撰写了《翼城大河口西周墓地出土鸟形盉铭文解释》,发表在2012年第3期《中国史研究》上。在文中,裘锡圭对鸟形盉铭文中的一个被各家学者多释为“笰”的字提出了不同的见解,认为是“‘并’之异体”,他更与后面的“传”字连在一起,“如‘传’上一字真是‘并’字,就应该读为‘屏’或‘輧’(后者本是由前者派生之词)。古代有輧车,是四面有屏蔽之车,多为妇人所乘。‘輧传’应指四面有屏蔽的传车”。

翼城大河口西周墓地出土鸟形盉。

但六年后,《考古学报》公布了大河口西周墓地随葬青铜器的全部资料。裘锡圭根据发表的照片和拓本仔细查看,发现他早先释读为“并”的那个字,确实应该释为“笰”。尽管那段论述在长达八页的论文中只占其中的三节而已。但裘锡圭还是在复旦大学出土文献与古文字研究中心官网发表了自己的郑重声明,公开承认自己犯下的错误:

“理远根据发表的照片和拓本细审其字,向我指出该字确当释‘笰’,并非‘并’字异体。所以拙文可谓毫无是处,自应作废,以后编文集也不收入。今撰此文,冀能稍赎前愆。”

鸟形盉的铭文,被裘锡圭先生误释的“笰”字在从右向左数第二行的第一个字。

其言也厉

必须实事求是

唯有严以律己,方有严以待人的资格,方能让那些严厉的批评,不会让人心生党同伐异的怀疑,心悦诚服地相信批评者的公正。诚然,严于律己宽以待人容易让自己博得君子的宽仁美名,但宽以待人,却常常会失之宽纵,犹如节衣缩食却宽纵孩儿的母亲,自己虽得了慈母的名声,却也因此助长了孩子骄滋的气焰,使其不求上进,反致堕落。因此,为学术进步计议,与其贪求宽仁的私名,倒毋宁选取严正的公心,这也是学术所以为天下之公器的所在。

面对学术乱象,裘锡圭的批评向来严厉不徇私情。他的直言不讳,甚至让他的同仁好友都会发出“不怕得罪人吗”的惊叹。在1997年发表的《实事求是,整理古籍》一文中,裘锡圭将批评的矛头直指当时泛滥的所谓“国学热”。

《真与假的较量: <孙武兵法> 八十二篇风波大透视》,中国孙子兵法研究会、《历史教学》编辑部编,天津古籍出版社,1998年10月版。裘锡圭先生的《实事求是,整理古籍》一文即收录在这本书中第212-213页。

在这股热潮下,出版古籍成了一门牟取暴利的生意。经历过那个年代的人会记得,市场上突然涌现出如此多各种版本打着“国学”旗号的古书,由于古书早已过了版权期,所以只消将正体字简化,再加以标点,或者再费些气力译成白话,便可蜂拥上市,只要噱头足够响亮诱人,不愁不能从渴求知识的读者口袋里吸出钱来。为此,裘锡圭严厉地点数了古籍出版界的种种乱象:

“为了逐利,有人抢着出版错误百出的标点本和今译;有人以对自己方便为原则,大量影印不好的版本,还吹嘘其如何名贵难得;有人滥印某些在今天已无推广价值,有的还对青少年身心健康有害的古代通俗小说,甚至还借鲁迅对这些书的评论来进行推销,实际上是把鲁迅从历史角度出发的评论歪曲为向现代读者的推荐。前不久还出现了把‘《孙武兵法》82篇’的拙劣的伪造本当作宝贝出版的怪事。”

他更将批评的剑锋指向那些为虎作伥的学界同仁:

“ 在从事古籍整理研究的学者中间,也存在不少问题。有人甘心给上面所说的那种出版商当下手。有人对某种古籍并无真知,甚至连一般学者能读懂的地方也读不懂,却要加以整理研究。有人在研究古籍的著作里,用‘六经注我’的办法,任情发挥,‘无实事求是之意,有哗众取宠之心’。对这些不正之风如不及时抵制,后果不堪设想。”

进入21世纪,随着考古学的发展与出土文献的涌现,在自上而下的学术工程的鼓动与媒体的推波助澜下,“古史热”又成了时下新的热门,直到今天依然热度未见消退。“信古”“遗古”“释古”的争论,犹如水潭中投下的三块巨石,不仅轰然掀起夺目的水柱,激起的浪花和涟漪更互相碰撞,彼此撞击,翻出更多的波浪。

为了炮制惊世骇俗的观点,考古发掘的材料与历史文献的记述被断章取义,随意剪切,生拉硬配,只为将这些热门观点坐实为所谓的“定论”。而在网络时代的持续炒作下,其影响更加深广。在2007年的一次访谈中,裘锡圭再度直言不讳地批评了这种学界乱象:

“在古史学和考古学上,主要的问题是必须实事求是,能够讲到什么程度,我们就讲到什么程度。比如刚才讲到的考古学跟古代历史记载结合的问题,的确可以结合的当然要结合,如殷墟。情况不够明确的,也不能绝对不允许在这方面提出比较合理的假设。像陶寺文化,这个地区是否就是‘尧都平阳’之地?从地理位置上来说的确很近,而且看起来时代跟传说中的尧舜也差不多,它比夏还早一点嘛。有人假设它就是唐尧的文化,这个假设你应该允许他提出,但我绝对不承认这就是一个定论,因为你没有确凿的证据,只能说有一定的可能性。如果提出这种观点的人把它绝对化,这就不够科学了。还有人说陶寺这个地方就是黄帝和帝喾的都城,这就一丝一毫实事求是的意思都没有了。再举一个例子,伏羲跟女娲一样,本出神话,原无历史年代可考。但有人因为较晚的古书里有伏羲生于成纪的说法,而成纪故地在今甘肃秦安一带,就说秦安发现的大地湾新石器时代文化就是伏羲文化,就是中华文明的根源。这样的‘发现’简直叫人‘哭笑不得’。如果反对考古学与历史学结合的人,反对的是这一类的结合,那我举双手赞成。”

人头形器口彩陶瓶,大地湾二期文化,距今约6500-5900年。

当前位置:

当前位置: